About Us

気仙沼風待ち復興検討会よりみなさまへ

昭和の大火を乗り越え、奇跡の復興をとげた、東北の港町です。

帆船時代に船が船出の風を待ったために、このように呼ばれています。

ここには、美しい町並みと、港町の歴史文化を伝える歴史ある建物群がありました。

歴史ある建物のうち、重要なものは国の登録文化財に登録されていました。

平成23年3月、「風待ち」は東日本大震災により再び大きな被害を受けました。

まちは大きく傷つき、国の登録文化財群も多くが破損しました。

被災直後は、これらを瓦礫として取り壊してしまおうという考え方もありました。

でもやはり、風待ちの歴史を伝える歴史的な遺産を、将来に引き継ぎたい。

昭和の復興のように今度の災害からも復興をなしとげ、

復興の歴史を伝える場所としたい。

そうした想いで、「一般社団法人 風待ち復興検討会」が発足しました。

この会では、大きく破損した登録文化財群を復旧し、

被災前の姿に再建していくことを目標としています。

ただ修復するだけではなく、

気仙沼風待ちの復興まちづくりに寄与する活用を実現していきたいと考えています。

そのために、気仙沼と一関を結ぶ歴史的な東西街道沿いにある、

歴史あるまち同士の連携も深めています

これまで、SOC基金、ワールド・モニュメント財団.フリーマン財団等から

多大な支援をいただいて活動を続けてくることができました。

しかし、まだ本格的な修復と活用に向けて資金が足りません。

会の活動に関心を持っていただける方を増やし、

更なるご支援を呼びかけるためにホームページを開設しました。

風待ちに残された貴重な歴史文化資源に、ぜひ関心を抱いていただけますよう、

よろしくお願いいたします。

「風待ち地区」とは

気仙沼湾最奥部にある内湾地区は

港を出る帆船が船出に適した風を待ったためにこう呼ばれています。

Contact Info

気仙沼市教育委員会生涯学習課 文化振興係

(担当 幡野)

- 0226 22 6600 (内線124)

FAX 0226 23 0943 - 〒988-8502 宮城県気仙沼市魚市場前1-1

- kazamachi.jp

一般社団法人 気仙沼風待ち復興検討会: 東日本大震災前から、地域の建築士さんを中心に、風待ち地区の歴史的建造物の保存活用を考える「風待ち研究会」が活動していました。今回の震災で会員の多くが被災し活動は休止しましたが、まだ数多く残る歴史文化資源の活用を復興に活かすため、風待ち研究会有志、市民と商業者の有志、市役所有志、全国の応援する専門家らによって、平成24年5月に新たに「気仙沼風待ち復興検討会」が設立されました。また平成25年、一般社団法人となりました。

History - 歴史

1.江戸から続く開拓の歴史

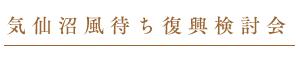

「風待ち」は城下町や港町とは異なる成り立ちをしています。この地は火山が隆起してできた峻険な地形の中に小さく開けた谷間の地でした。この地が開けたのは、金の産出が大きく影響したと考えられます。

現在も内陸側に「古町」という地名が残りますが、最初はこの一画に集落が開け、その後「細浦」といわれた入り江を埋め立てて市街地が拡大しました。寛政年間までに気仙沼街道、東浜街道などが整備され、三日町、八日町、新町が成立し、宿場町として栄えました。街道筋には江戸時代創業の老舗がみられます。

内湾に面した地区は魚町を除いて、ほとんどが明治以降に埋め立ててできたまちです。魚町は小さな漁村で、絵図を見ると大小の河岸が設けられていたことがわかります。

「風待ち」では、決して恵まれていない地形条件の中、まちを切り開いていった歴史を振り返り、誇りを込めて「開拓者のまちだ」という人もいます。

2.昭和の大火

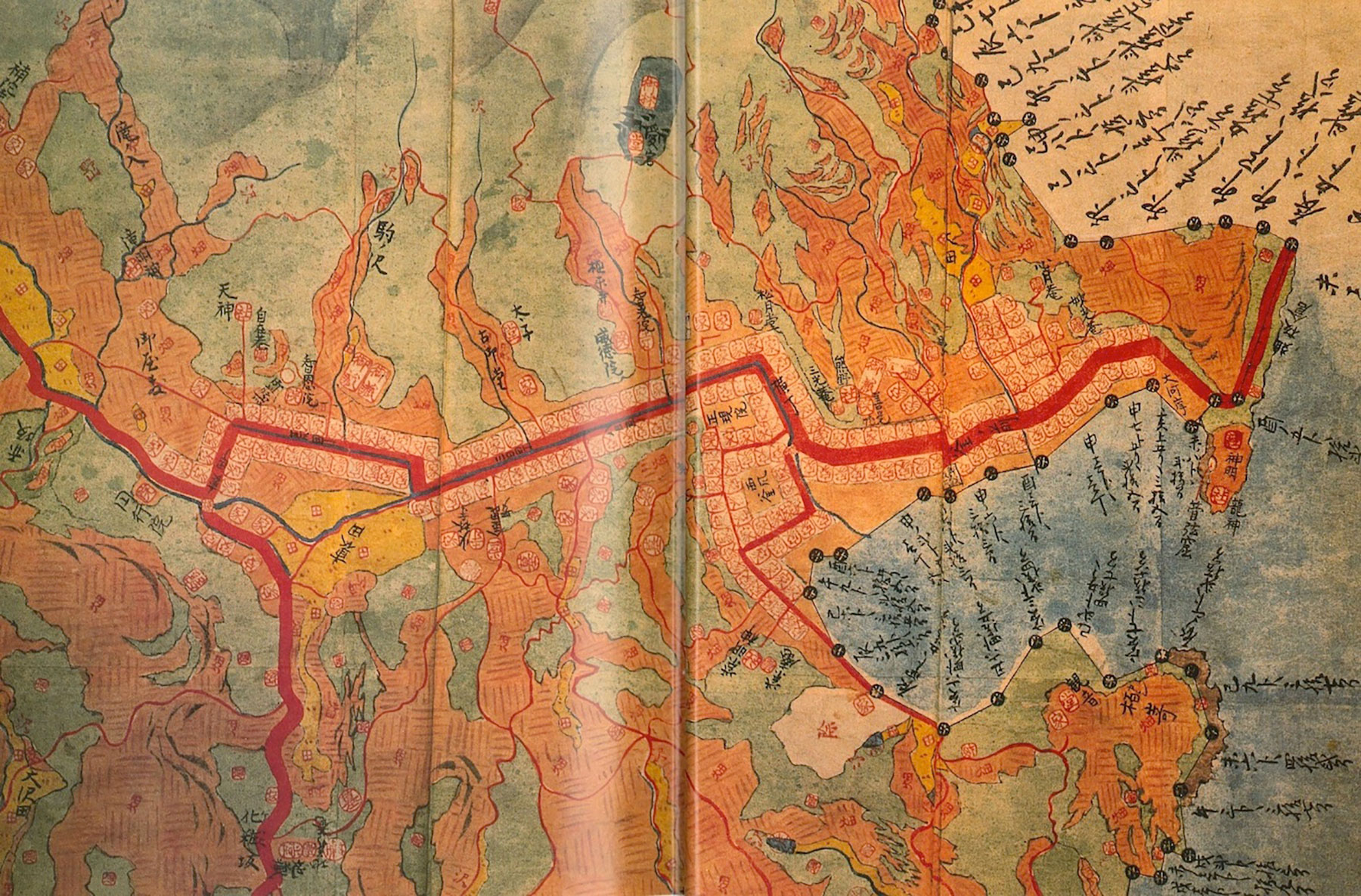

明治以降、現在の南町の埋め立てが行われ、内湾の形が整いました。

気仙沼をはじめとする三陸沖は日本有数の漁場で、良港を持つ「風待ち」は水産業が栄えます。また竹輪や蒲鉾などの水産加工業が興され、これも地域の発展に拍車をかけました。

一方で、時として強風が吹くこの地は、度重なる火災の被害を受けています。大正4(1915)年に地区の多くを消失する気仙沼大火が発生します。このときの第一報は「ケセンヌマカジマルヤケ」だったそうです。

次いで、その記憶もさめやらない昭和4(1929)年、再び大火が発生します。この昭和の大火では気仙沼中心市街地の大半が焼失してしまいました。火災を伝える新聞には「気仙沼町大烈風中に九百七十戸全焼、町の大半消える」とあります。このとき「風待ち」には強風が吹いたそうで、そのときの様子は「なんだもかんだもねえ風だった」と語り継がれています。

3.奇跡の復興

二度の大火を受けた「風待ち」ですが、その後、全国からの復興支援が寄せられます。また、水産業や加工業の発展による潜在的な経済力の強さが速やかな復興につながりました。大火の教訓をうけ、魚町は町長が陣頭指揮を取り、速やかな街区整理を行いました。これにより今日見られる「風待ち」の骨格ができあがりました。

気仙郡には、「気仙大工」と呼ばれる腕の良い職人集団がありました。彼らに加えて、復興支援で全国から職人がこの地に集まりました。そして豊かな経済を背景に、この地に多様な復興建造物を建てていきます。当時の建築思潮は、古典、モダニズム、和風洋風なんでもあれの自由な時代、まさに多種多様、百花繚乱のデザインで建物が建てられ、個性ある町並みを生み出しました。

4.魚町の町並み(屋号通り)と

平成の津波被害

「風待ち」は、これまであまり津波の被害を受けてきませんでした。そのために海岸沿いに防潮堤はつくられませんでした。そのため内湾に面した魚町は、安波山などの山の緑を背にして美しい町並みを見せていました。とくに魚町の海沿いには、漁船を相手にする問屋が並び、沖から帰港する船によく見えるように、建物を沖に向けてデザインし、その棟上にそれぞれの「屋号」を高々と掲げました。その様子がまた独特の風情を町並みに加え「屋号通り」と呼ばれていました。

平成23年3月11日の東日本大震災では、「風待ち」も大きな被害を受けました。津波の被害に加えて、流された漁船が建物に衝突し被害を拡大し、魚町の町並みや市内に多数残っていた歴史的建造物にも大きな被害を出しました。

気仙沼市は内湾地区の復興計画を策定しました。大正と昭和の大火を乗り越えてきたこのまちは、今新たな試練を受けています。

5.風待ち地区の

多彩な歴史的建造物

「風待ち」は東日本大震災で大きな被害を受けましたが、それでも、まだ多くの歴史文化資源が残されています。特に昭和大火の後につくられた歴史的建造物が多数あります。

被災後の平成23年8月に行われた調査(国土交通省「復興における歴史文化資産の継承等調査」)によれば、内湾地区全体で約350棟近い歴史的建造物が残されていることがわかっています。これは三陸海岸でも有数のもので、当会は貴重なまちづくり資源だと考えています。

「風待ち」の歴史的建造物は実に多彩です。酒店、米店、陶器店などが見られ港町の繁栄の様子を物語ります。またデザインは古典様式風、伝統和風、看板建築、モダニズム、和洋折衷とこちらも多彩です。

Gallery - 国登録文化財群

(かくほしてんぽ)

登録年月日:平成15年1月31日

写真(左)震災前 (中)震災直後 (右)応急修復後

震災で一階部分が流され、二階も敷地の奥に流されました。SOC基金等により、応急的に元の位置に曵き家して戻し養生しています。

(おとこやまほんてんてんぽ)

登録年月日:平成15年1月31日

写真(左)震災前 (中)震災直後 (右)応急修復後

昭和大火後に建てられた酒店です。魚町の屋号通りに面し、歴史的町並みを形成していました。三階建ての古典様式風の建築です。沖の漁船から目立つパラペットの装飾と「男山」の屋号が印象的です。創業は1912年。小売り時代に塩竈の阿部勘(あべかん)(宮城県塩釜市)の「男山」を販売しており、自家清酒も「男山」「伏見正宗」としたそうです。

震災で漁船が衝突したそうで、一、二階が破損し、三階だけが瓦礫の上に残されました。その様子は、震災の象徴として多くのメディアにも取り上げられたようです。SOC基金等により応急的に元の位置に戻し養生しています。

(たけやまこめてんてんぽ)

登録年月日:平成17年2月9日

写真(左)震災前 (中)震災直後 (右)応急修復後

昭和大火後の米店兼住宅です。町家のようですが、表に銅板を貼り装飾的な造りにしています。実はこの家の敷地は扇形。敷地にあわせてとても凝った造りになっています。創業は明治中期。大正・昭和の大火に遭遇しましたが、引き続きこの地で米穀商を営んでいました。初代が結婚記念で購入したという精工舎製(現SEIKO)の柱時計は震災で被災しましたが、修理して新店舗(市内の河原田)で時を刻んでいるそうです。屋号は「ヤマゴ」。

震災では一階部分が津波で大きくさらわれました。SOC基金等により応急の補強工事が行われています。

(おのけんしょうてんどぞう)

登録年月日:平成18年3月2日

写真(左)震災前 (中)震災後 (右)修復工事

震災では外壁が大きくはがれ、特徴的な装飾が破損するなどの大きな被害を受けました。SOC基金等により壁などの修復工事が行われています。

(ちだけじゅうたく)

登録年月日:平成25年11月15日

写真(左)震災前 (中)震災後 (右)応急修復後

震災で津波が2階まで浸水し、内外に大きな被害を受けました。SOC基金等により応急修理を施しています。

News - 新着情報

Donate - 支援のお願い

東日本大震災前に、「風待ち」を象徴する国登録有形文化財群の活用を目指し、

「風待ち研究会」が活動していました。

そして貴重な歴史的建造物は、風待ち研究会により調査が行なわれ、

所有者の方の協力を得て、国登録有形文化財に登録されていました。

これらの国登録有形文化財は、東日本大震災で多くが被害を受け、

中には津波で流失したものもありました。

「風待ち」では6棟の登録文化財が破損しつつ残りました。

気仙沼風待ち復興検討会では、これらの国登録有形文化財について、

「風待ち」の歴史文化の象徴として、保存・活用していこうと考えています。

文化財保護・芸術研究助成財団、ワールド・モニュメント財団といった

国内外の財団が、今回の震災で被災した歴史文化資源の復旧支援に募金を集める

SOC基金(SAVE OUR CULTURE、東日本大震災被災文化財復旧支援事業)を発足し、

幸いにしてその支援を受けられることとなりました。

また、これとは別にワールド・モニュメント財団とフリーマン財団からも

支援を受けられることになりました。

これにより、被災した状態のまま放置されていた建物の応急修理が着手されました。

ご支援いただいた財団、企業の皆様に心から感謝を申しあげます。

破損した歴史的建造物が復旧に着手できたことに、

地域の多くの方が元気づけられたものと思われます。

今後の6棟全ての本格修復に向けては、まだまだ資金が足りない状況です。

ぜひ、これらの歴史的建造物の保存・活用の社会的意義をご理解いただき、

更なるご支援をいただけますよう、なにとぞ、よろしくお願いいたします。

一般社団法人 気仙沼風待ち復興検討会

※お振込の際には、事前または事後に事務局までご一報いただければ幸いです。